登場人物

広子(ひろこ)

右も左も分からぬまま、中小以上大手未満メーカーの広告宣伝部署に 配属となった令嬢。物おじしない男勝りの性格ながら 広告の知識はゼロ。密かに告へ想いを寄せる。

告(つげる)

広告の表も裏も知り尽くした伝説のアドマン。 ブランディングやセールスプロモーションのノウハウに 長けるが、自分の好意を相手に告げるのは苦手。

目次

テレビCMとは?基本の仕組みを理解する

テレビCMの定義と役割

ねぇ告さん、テレビCMって結局のところどうなの?

商品の魅力や企業の想いを、映像と音で一気に伝えられるから非常に影響力の強い媒体だよ。

ふーん。でもネット広告と何が違うの?

ネットは点で刺す。だがテレビは面で覆う。短時間で圧倒的な人数に届けるのがテレビCMの役割だ。

面で覆う…!なんか強そう!

そう、強いよ。だからメディアの王様と呼ばれるんだ。

テレビCMが使われる主な目的(認知・販売促進・ブランディング)

でも、企業がわざわざ高いお金を払ってテレビに出す理由って何なのかしら?

大きく三つあるよ。

一つ目は“知ってもらう”ため。二つ目は“買ってもらう”ため。三つ目は“信じてもらう”ためだ。

知る・買う・信じる、かぁ。キャッチーね!

新商品の発売なら認知、セールなら販売促進、長期的にはブランドの信用作り。

全部テレビCMで狙えるよ。

へぇ、売上だけじゃなく信頼も積み上げるのね。

そうだね。信頼は売上よりも長持ちする資産だからね。

| 目的 | 具体例 | 効果のイメージ |

|---|---|---|

| 認知 | 新商品の発表 | 一気に広まる |

| 販売促進 | セール告知 | 店頭来客UP |

| ブランディング | 「安心・信頼」イメージ | 長期的な企業価値 |

他メディア広告との違い(Web広告、ラジオ、新聞との比較)

でも今の時代、Web広告でいいんじゃないかしら?細かく狙えるし。

確かにWebは“スポットライト”のように、必要な人だけを照らせる強みがある。

だがテレビは“スタジアムの照明”だ。一斉に会場全体を明るくできる。

なるほど!広い範囲を一気にカバーできるんですね。

そう。ラジオは耳だけ、新聞は目だけだが、テレビは“目と耳の両方”を使う。

だから印象に残りやすいんだ。

両方で伝えられるのって、やっぱり大きな違いね。

場面に応じて媒体を選ぶのが広告の妙だが、広く一気に伝えたいならテレビが最適なんだ。

| 媒体 | 強み | 弱み |

|---|---|---|

| テレビCM | 圧倒的リーチ、映像+音 | 高コスト |

| Web広告 | 精密ターゲティング | 分散しやすい |

| ラジオ | 親近感、地域密着 | 音だけ |

| 新聞 | 信頼性、文字情報 | 若年層リーチが弱い |

テレビCMの種類と特徴

スポットCM

ねぇ、告さん、“スポットCM”ってよく聞くけど、どんなCMなのかしら?

スポットCMは、「時間」を指定して流すCMだよ。

好きな枠を買えるから柔軟性が高いんだ。

じゃあ、キャンペーンの時期に合わせて集中的に流すこともできるわね!

その通り!予算や目的に合わせて“いつ・どこで”を調整できるのがスポットCMの強みさ。

| 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 番組と無関係に放映 | 集中的に出せる、柔軟 | 時間帯によって効果差が大きい |

タイムCM

じゃあ“タイムCM”って?

特定の番組のスポンサーになって、その番組の中でCMを流す形式だよ。

『この番組は〇〇の提供でお送りします』って聞いたことあるよね?

あ!あれスポンサーって言うんだ!番組と一緒に名前を覚えてもらえるんですね。

そう。ブランドイメージを築きたい企業に向いているやり方だね。

| 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 特定番組のスポンサー | 番組ファンに訴求、認知が長期的 | 放映料が高額、番組に左右される |

地上波・BS・CSの違い

でもテレビって、地上波とかBSとかCSとか種類があってよく分からない…

簡単に言えば、

地上波はみんなが思い浮かべるいわゆる“テレビ”。

BSは“衛星放送で全国に届く”。

CSは“専門チャンネル”でニッチ層を狙える。

なるほど!それぞれリーチの幅が違うんですね。

そう。広くあまねく届けたいなら地上波、限られた予算で全国に届けたいならBS、特定ターゲットを狙いたいならCSという感じかな。

比較表:放送形態の違い

| 種類 | 特徴 | 向いている広告主 |

|---|---|---|

| 地上波 | 全国の世帯が視聴、影響力大 | 大手企業、マス訴求 |

| BS | 全国放送、視聴者は限定 | 中堅企業、広域訴求 |

| CS | 専門チャンネル、ターゲット明確 | ニッチ商品、BtoB商材 |

地域限定CMと全国放映CM

全国放送ってお金かかりそうだけど、地域だけに流すこともできるんですか?

もちろん!地域限定CMなら地元局だけに流せるから費用を抑えられるよ。

全国放映は一気に知名度を広げたいときに使うんだ。

じゃあ、地域が限られたスーパーのセール告知は地域限定、大手飲料メーカーの新商品は全国放映ってことですね!

その通り!規模や目的に応じて選ぶのが基本だね。

補足表:地域限定CMと全国放映CMの比較

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 地域限定CM | コストが低い、地元密着 | リーチが狭い |

| 全国放映CM | 一気に知名度UP | 費用が高額 |

テレビCMにかかる費用の目安

制作費(企画・撮影・編集にかかるコスト)

テレビCMって、まず“作る”のにどれくらいお金がかかるんですか?

ピンキリだけど、数十万円から数千万円まで幅がある。

企画・撮影・編集にどれだけこだわるかで大きく変わるんだ。

そんなに差があるんですね!

タレントを使えば高くなるし、シンプルに社内撮影なら安く済む。

結局“何を表現したいか”で決まるんだ。

補足表:CM制作費の目安

| 規模 | 費用の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 小規模 | 50万〜200万円 | 社内撮影・短尺・編集中心 |

| 中規模 | 300万〜800万円 | スタジオ撮影・簡単な演出 |

| 大規模 | 1000万〜数千万円 | タレント起用・大規模撮影 |

放送料(エリア・時間帯による料金差)

CMを作ったら、今度は流すのにもお金がかかりますよね?

そうだね。これを“放送料”または”電波料”というんだ。

エリアや時間帯によって大きく差が出るよ。

ゴールデンタイムはやっぱり高いのかしら?

その通り!

例えば関東エリアのゴールデン帯は1本100万円以上することもある。

一方、深夜やローカル局(地方局)なら10分の1以下で済む場合もある。

比較表:放送料の目安

| エリア | 時間帯 | 15秒CM料金目安※ |

|---|---|---|

| 関東 キー局(ゴールデン) | 19〜22時 | 100〜160万円 |

| 関東 キー局(深夜) | 23〜25時 | 10〜20万円 |

| 関西 準キー局 | 全日 | 3~48万円 |

| その他 地方局 | 全日 | 1〜24万円 |

| 独立U局(TOKYO MX、テレ玉等) | 全日 | 1.5~4.5万円 |

関東(ゴールデン)→個人パーコスト20万円として個人視聴率5~8%として

関東(深夜)→個人パーコスト20万円として個人視聴率0.5~1%として

関西→個人パーコスト6万円として個人視聴率0.5~8%として

地方局→個人パーコスト1万円~3万円として個人視聴率0.5~8%として

独立U局→パーコスト計算ではなく1本単価として

費用を抑える方法(再利用、ローカル放送、パッケージ利用)

でも告さん、正直すごく高そうで…中小企業には厳しいんじゃ?

工夫すれば抑えられる。

例えば既存の動画を再編集したり、地方局に限定したり、代理店のパッケージプランを使う方法もあるよ。

なるほど!必ずしも“億単位”じゃないんですね。

そうだね!

身の丈に合わせた出稿なら、中小企業でも十分挑戦できるぞ。

補足表:費用を抑える3つの工夫

| 方法 | メリット | 想定効果 |

|---|---|---|

| 動画の再利用 | 制作費削減 | 短期集中放送に向く |

| ローカル放映 | 放映料削減 | 地域密着の販促 |

| パッケージプラン | トータル割安 | 初心者でも始めやすい |

テレビCMの効果と測定方法

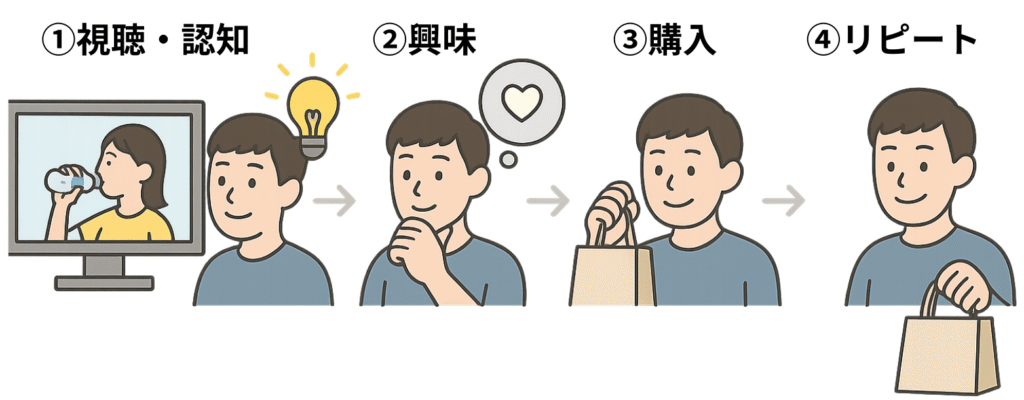

ブランド認知・購買行動への影響

告さん、正直テレビCMって“本当に効果あるの?”って思っちゃうんですけど…

あるとも!テレビは“認知”と“記憶”に強い。

見た人が商品名を覚え、後で店やサイトで見たときに反応しやすくなるんだ。

たしかに、CMで見た商品って思い出しやすいわ!

そう。テレビは無意識のうちに“印象”を積み重ねるメディアだ。

購買行動の“最初のきっかけ”を作る役割が大きいね。

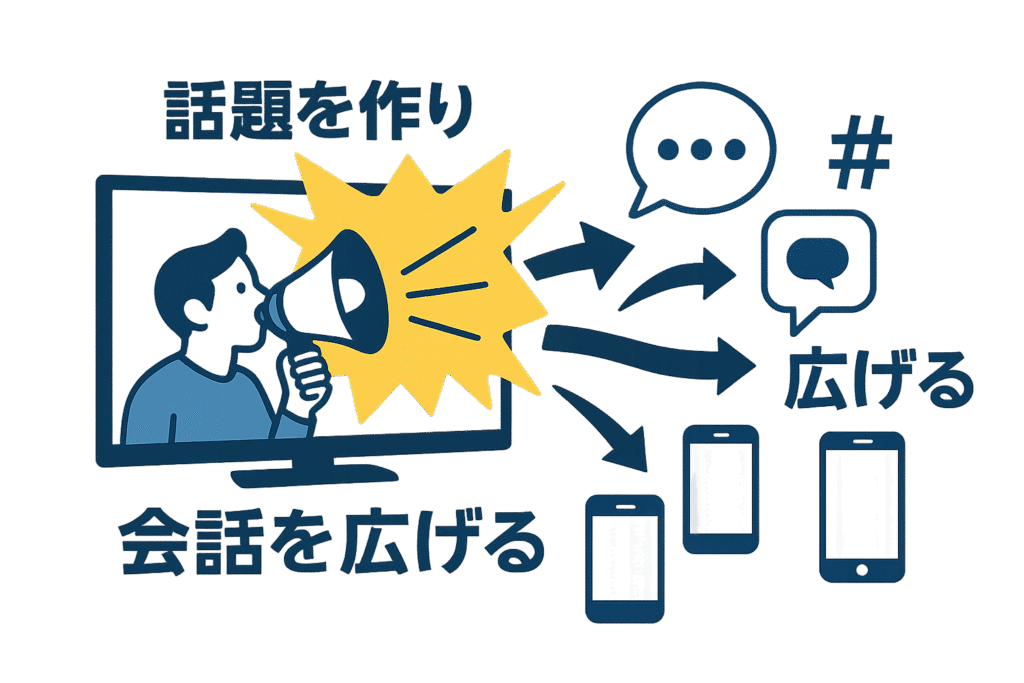

デジタルとの相乗効果(SNSやYouTubeとの連動)

でも最近って、SNSとかYouTubeのほうが反応早いですよね?

そこがいいんだ!テレビで“話題を作り”、SNSで“会話を広げる”。

この連動が最も効果的なんだよ。

テレビで興味を持って、ネットで検索する流れですね!

そう。だから今は“テレビCM×デジタル広告”の設計が当たり前になってきている。

テレビCM×Webの連動モデル

| フェーズ | 目的 | 施策例 |

|---|---|---|

| テレビCM | 話題化・認知拡大 | 新商品発表・ブランド訴求 |

| SNS広告 | 共感・拡散 | 投稿キャンペーン、動画広告 |

| Web検索 | 興味の深掘り | LP誘導、EC連動 |

効果測定の手法(GRP、リーチ、ウェブ連動計測)

告さん、テレビCMって“やった感”はあるけど、実際どれくらい届いたのかって、どうやって測ればいいんですか?

いい質問だね。

まず今の主流は PRP(Personal Rating Point)=個人視聴率 だ。

昔の GRP(Gross Rating Point)=世帯視聴率 と違って、

実際に“人が見ていた”データをもとにしている。

昔は“テレビがついてた家”のデータだったけど、今は“テレビの前にいた人”なんですね。

そう!家族で1台見ていた時代ならGRPで十分だったが、今は一人ひとりがスマホやタブレットでもテレビを見ている。

だから“人ベース”で見られるPRPの方が、マーケティング的にも正確なんだ。

PRPはどんな風に使うんですか?

CMを何回流したか(放映本数)×その番組の個人視聴率で、合計PRP を出す。

これで“どれだけの人に、どれだけ多く流れたか”が分かる。

ただし、“何人に届いたか(リーチ)”までは正確に測れない。

だからその代わりに――

代わりに?

リサーチ会社によるブランド認知度・好感度の変化を追う。

放映前と放映後で“何%の人が商品を知っているか”“どう感じたか”を調べるんだ。

これが実際の“効果の証拠”になる。

たとえば、『放映後に知っている人が20%→45%に増えた』とか?

そう。それに加えて、Webサイトのアクセス数やブランド名での検索数(指名検索)、SNS上の投稿・言及数をチェックすれば、テレビでの露出が“どんな反応を生んだか”まで分かる。

テレビで見て、ネットで話題になって、検索される…

今ってそういう流れなんですね。

ああ。昔は“放映して終わり”だったが、今は“放映後の行動まで見える”。

それがテレビCMの新しい測り方だ。

テレビCM効果を測る代表的な指標

| 指標 | 内容 | 活用ポイント |

|---|---|---|

| PRP(個人視聴率) | 実際に視聴した人ベースの数値。放映本数×個人視聴率で合計を算出。 | 実到達の“量”を把握 |

| GRP(世帯視聴率) | テレビがついていた世帯単位の延べ視聴率。 | 従来の指標。比較に有効 |

| ブランド認知度調査 | 放映前後で“知っている人”の割合を比較。 | 到達の実感を測る |

| 好感度・イメージ調査 | ブランド印象(安心・信頼・楽しさ等)の変化。 | ブランド価値の測定 |

| 指名検索数 | 商品名・企業名での検索数の変化。 | 興味関心の可視化 |

| SNS投稿・言及数 | X(旧Twitter)やInstagramでの反応。 | 話題化・共感度の把握 |

| ウェブアクセス・CV | サイト流入数・問い合わせ・購入データ。 | 行動変化の実測 |

「効果ない?」と感じるときの原因と対策

告さん、正直な話なんですけど……

『テレビCMを出したけど、全然反応がなかった』って話も聞くんです。あれって、ホントに効果ないんですか?

“ない”わけじゃない。

ただし、設計を間違えると“見てもらえても動かない”CMになる。

テレビCMは“流せば売れる”時代じゃないからね。

なるほど……。じゃあ、なぜ“効果がない”って感じてしまうんです?

主な原因は4つだ。

① 目的があいまい

② 放映期間が短い

③ ターゲットが広すぎる

④ メッセージが伝わりにくい。

うっ……耳が痛いです。

なんとなく“イメージアップ”って言って流しちゃいそう。

“イメージアップ”でもいいが、何をどう変えたいのかを明確にすることだ。

たとえば“認知度を30%→50%にしたい”、“検索数を2倍にしたい”など、数値目標を立てると戦略が見える。

なるほど!数字で目的を置くと、検証しやすいですね。

そう。あとは放映期間も重要だ。

1〜2日だけじゃ“記憶に残らない”。

最低でも2〜3週間は“接触の積み重ね”が必要なんだ。

やっぱりテレビって“じわじわ効く”メディアなんですね。

その通り。そして最後のポイントは伝え方。

1回で全部言おうとせず、ひとつのメッセージを繰り返すことが大切だ。

メッセージを削る勇気、ですね!

そうだね!テレビCMは“瞬間芸”じゃなく、“記憶の積立”。

設計・継続・検証、この3つを守れば、“効果ない”は“成果に変わる”。

テレビCMが“効果ない”と感じる主な原因と対策

| 原因 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 目的があいまい | 「とりあえずイメージアップ」では評価できない | 認知・販売・ブランド強化など目的を明確化 |

| 放映期間が短い | 数日放映では記憶に残らない | 2〜3週間以上の継続を推奨 |

| ターゲットが広すぎる | 誰にも刺さらないメッセージになる | エリア・年齢・興味関心を絞り込む |

| メッセージが弱い | USP(独自の強み)が伝わらない | 1テーマ1メッセージで訴求する |

| 効果測定をしていない | 結果が“感覚”に頼っている | PRP・認知度調査・Web連動で検証する |

テレビCMを出すまでの流れ

出稿準備(目的設定・ターゲット設計)

告さん、まず最初のステップって何から始めればいいんですか?

とりあえず“テレビに出したい!”って思っても、何から手をつけていいか分からなくて。

最初にやるのは“目的”を決めることだ。

“売上を上げたい”のか、“認知を広げたい”のか、“ブランドを育てたい”のか。

目的によって、出す時期もエリアも、CMの作り方も変わってくる。

なるほど。たとえば“新商品の発売を知ってもらいたい”なら“認知目的”ですね!

そうだ。そして次に、“誰に見てほしいか”を決める。

年齢、性別、地域、ライフスタイル――ターゲットが明確じゃないと、どんな番組に出すかも決まらない。

やっぱりテレビでも“ターゲティング”が大事なんですね。

そう。テレビは広く届くけど、“誰に何を伝えたいか”がないと意味がない。

出稿の成功は、ここで8割決まる。

出稿前に整理すべき3項目

| 項目 | 内容 | 確認のポイント |

|---|---|---|

| 目的設定 | 認知/販売促進/ブランド育成 | 成果を数字で表せるか? |

| ターゲット | 年齢・性別・地域・職業など | “誰に”伝える広告か? |

| KPI設定 | 指名検索・アクセス数・認知度 | 測定可能なゴールを設定 |

制作会社・広告代理店の選び方

目的とターゲットを決めたら、次は制作ですね。

でも、どこの会社にお願いすればいいのか分からなくて…。

制作会社と広告代理店は役割が違う。

制作会社は“CMを作る人たち”、広告代理店は“どこでどう流すかを設計する人たち”だ。

なるほど、作る人と出す人が違うんですね。

そう。中小企業なら、両方まとめてやってくれる“地域密着型代理店”が現実的だ。

ただし、“テレビCMを扱った実績”があるかは必ず確認しておくんだよ。

放送局・枠の選定と交渉

制作会社が決まったら、次はどこで流すかですよね。

放送局って、どうやって選ぶんですか?

これも目的次第だ。

“地域密着”なら地方局、“広域認知”ならキー局、“業界特化”ならBS・CSを選ぶといい。

あ、以前教えてもらった“地上波・BS・CSの違い”ですね!

その通り。次に重要なのは“どの時間帯”に出すか。

たとえば主婦層なら午前、ビジネス層なら夕方~夜が効果的だ。

放送枠の目安(例:関東地区)

| 時間帯 | 視聴層の傾向 | 放送単価の目安(15秒)※ |

|---|---|---|

| 午前(9〜11時) | 主婦・高齢層 | 20〜120万円 |

| 夕方(17〜19時) | ビジネス層・帰宅層 | 40〜80万円 |

| ゴールデン(19〜22時) | ファミリー・全国層 | 100〜160万円 |

| 深夜(23〜25時) | 若年層・趣味層 | 10〜20万円 |

全て個人パーコストを20万円として計算

午前→個人視聴率1~6%想定

夕方→個人視聴率2~4%想定

ゴールデン→個人視聴率5~8%想定

深夜→個人視聴率0.5~1%想定

けっこう幅がありますね。どうやって決めるんですか?

代理店が各局の番組ごとの視聴率データを持っている。

そのデータを基に、ターゲットがよく見る時間帯や番組を提案してもらう。

最終的には放送局と交渉して“枠取り”を決めるんだ。

出稿から放映までの手続き

枠が決まったら、あとは流すだけ……ですよね?

いや、ここからも大事な手続きがあるんだ。

まず“素材入稿”――つまり、CMデータを放送局の規格に合わせて提出する。

動画をそのまま送るわけじゃないんですね。

そう。映像・音声レベルのチェック、局審査(放送基準に違反していないか)を経て、ようやく放送される。

局によっては“事前審査に2〜3週間”かかることもある。

【出稿〜放映の流れ】

① 目的・ターゲットの整理

② 制作・代理店の選定

③ 放送局・枠の交渉

④ CM制作・ナレーション・編集

⑤ 素材入稿・局審査

⑥ 放送開始

⑦ 効果測定

意外とやること多いんですね!

その分、ちゃんと設計すれば成果も出る!

“放映までの流れ”を理解しておくと、代理店とのやり取りもスムーズになるぞ。

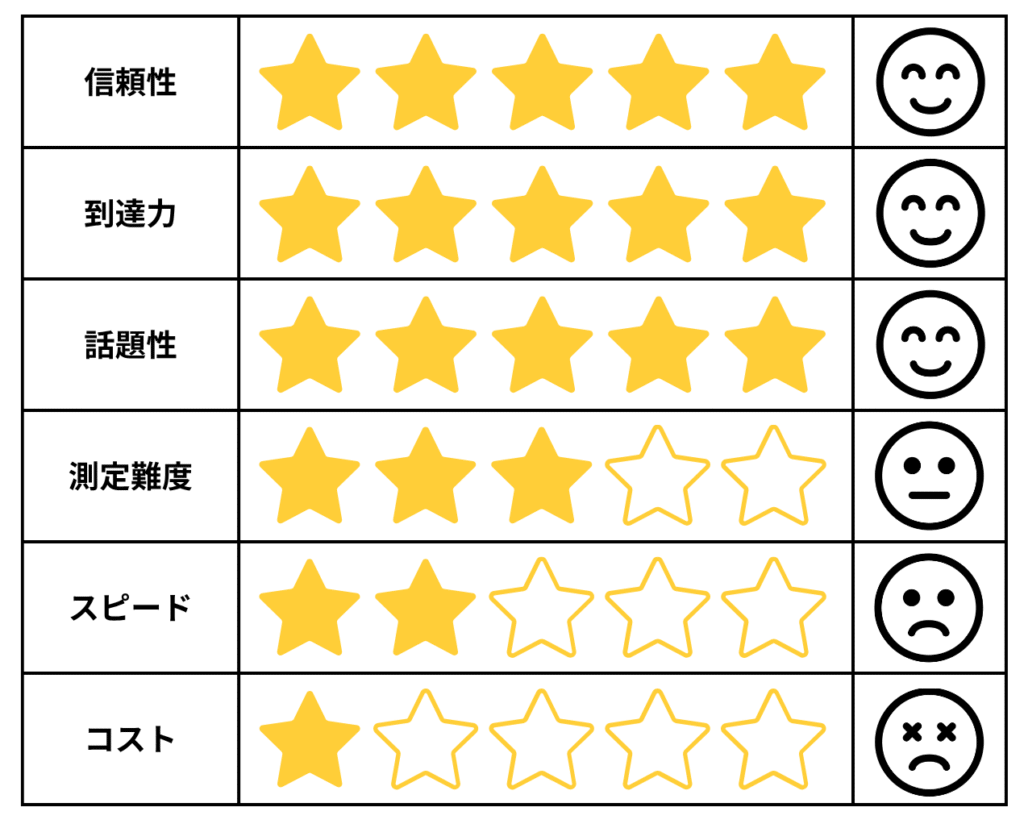

テレビCMのメリットとデメリット

テレビCMのメリット

告さん、やっぱりテレビCMって、ほかの広告よりお金もかかるし…

それに見合う“いいこと”って、ちゃんとあるんですか?

もちろんある。大きく分けて3つのメリットだ。

①“信頼”が得られる、②“リーチ”が広い、③“話題”を作れる。

信頼・リーチ・話題! 三拍子そろってる感じですね。

そうだ。まず“信頼”。テレビは“放送局のフィルター”を通して流れるから、

“テレビで見た=ちゃんとした企業”という安心感が生まれる。

次に“リーチ”。PRPで見ると、まだまだテレビの視聴人口は圧倒的だ。

1回の放映で数百万人に届くことも珍しくない。

SNSやWeb広告だと、そこまで広げるのは難しいですよね。

そして“話題化”。

テレビで見たCMは、SNSで『あのCM見た?』と話題になりやすい。

つまりテレビは“話題の起点”になれるんだ。

テレビCMの主なメリット

| メリット | 内容 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| 信頼性 | 放送局のブランドが担保となり企業の信用度が上がる | 特にBtoC商材で効果大 |

| 到達力 | 全国・広域に一度でリーチできる | PRPで測定可能 |

| 話題化 | SNS・口コミと連動しやすい | “テレビCM×Web”連携が有効 |

| 視覚+聴覚 | 映像と音で印象に残りやすい | ブランドイメージの構築に最適 |

テレビCMのデメリット

でも、いいことばかりじゃないですよね?

正直、デメリットも知っておきたいです。

その通り。広告は“メリットとデメリットを理解して活かす”ことが大切だ。

テレビCMの主なデメリットは4つ。

① コストが高い、② 即効性が低い、③ 効果測定が難しい、④ 制作・手続きに時間がかかる。

なるほど…お金と時間の両方が必要なんですね。

そう!たとえば制作に数百万円、放映に数十〜数百万円かかる。

でも、正しく設計すれば“高い買い物”ではなく“投資”になる。

即効性は弱いが、ブランド力は長く残る。

効果測定もPRPやブランド調査を組み合わせれば、数字で説明できる時代だ。

“高いけど、長く効く”って感じですね!

まさにそれだね。

「この商品テレビCMで見たことある」と思ったが、実は現在はCMをやっておらず遥か昔にCMを放送していた、なんてこともあるだろう?

テレビは“瞬間的な売上”より、“信頼と記憶を積み上げるメディア”。

それを理解して出せば、後悔することはない。

| デメリット | 内容 | 対策・工夫 |

|---|---|---|

| コストが高い | 制作+放映費が必要 | 地域限定・短期集中で調整 |

| 即効性が低い | 効果が出るまで時間がかかる | 継続出稿+Web併用で補完 |

| 効果測定が難しい | GRP依存の時代は不明瞭だった | PRP+ブランド調査で可視化 |

| 準備に時間が必要 | 制作・審査で1〜2カ月 | 早めのスケジュール設計 |

テレビCMのメリットとデメリットのバランス

どんな企業に向いているか/向いていないか

告さん、ここまで話を聞くとテレビCMってすごく魅力的なんですけど……

正直、うちみたいな中小企業には早いんじゃないかって思っちゃいます。

その考え方は正しい。

テレビCMは“誰でも出せる”けれど、“誰にでも向いている”わけじゃない。

まずは自社の目的と事業ステージを見極めることが大事だ。

じゃあ、どういう会社が向いてるんですか?

テレビCMが向いているのは、次の3タイプだ。

① ブランドを確立したい企業、

② 地域で圧倒的な認知を取りたい企業、

③ Web広告で頭打ちになっている企業 だ。

なるほど。SNSとかリスティングで限界を感じてる会社は、一段上を狙うフェーズですね。

そう。逆に“まだ商品やサービスが定まっていない”企業、“サイトや店舗の受け皿が弱い”企業には向かない。

テレビCMは“火力”が強いから、燃料(ブランド・受け皿)が足りないと空回りするんだ。

たとえば“反響があっても問い合わせをさばけない”とか、“サイトがスマホ対応してない”とかですね。

その通り!テレビCMは“最後の一押し”ではなく、“信用の基礎を作る広告”だ。

基礎ができている企業ほど、投下効果が大きい。

| 分類 | 向いている企業の特徴 | 向いていない企業の特徴 | 理由・補足 |

|---|---|---|---|

| ブランド構築 | 会社・商品の信頼性を高めたい | ブランド認知がまだない | 信用形成・安心訴求に最適 |

| 地域密着 | 地元エリアで一番に覚えてほしい | 商圏が狭すぎる/来店体制が弱い | ローカル局出稿で効率良い |

| 拡張フェーズ | Web広告で頭打ちになっている | オンライン導線が未整備 | テレビ→Webの相乗効果が出やすい |

| 商材特性 | 日常接触型(飲料・住宅・教育など) | ニッチ・BtoB特化型 | 幅広い生活者に訴求しやすい |

| 組織体制 | 問い合わせ対応・分析体制がある | リソース不足/検証できない | 放映後の反応を生かせないと無駄になる |

この章のポイント

- テレビCMは「規模の大きさ」より「目的の明確さ」で向き・不向きが決まる。

- “燃料”=商品力・ブランド力・受け皿が整っていれば、中小企業でも十分効果を出せる。

- 一方で、体制が未整備な企業が「話題づくりだけ」で出すと、せっかくの火力が空回りする。

テレビCMの成功事例と最新トレンド

有名企業の成功事例(自動車・教育・飲料など)

告さん、やっぱりテレビCMって“大手企業のもの”ってイメージあります。

実際に成功してる例って、どんなのがあるんですか?

確かに、昔は“大手専用メディア”の印象が強かったな。

でも、見方を変えると“王道の成功パターン”が見えてくる。

たとえば自動車、教育、飲料の3業界は典型的だ。

それぞれどう違うんです?

自動車業界は“ブランド記憶”の戦い。

たとえばトヨタやホンダは、新車を売る前にブランド価値を積み重ねておくCMを常に流している。

教育業界では“信頼”が決め手。Z会やスタディサプリは、親が安心できるトーンと実績で心をつかんでいる。

飲料では“記憶に残る一瞬”。たとえばサントリーやコカ・コーラのCMは、季節感や感情で共感を呼ぶ。

いずれも“売る前に好きにさせる”CMだな。

なるほど、CMって“売る”より“好きにさせる”が本質なんですね!

有名企業のCM成功事例と狙い

| 業界 | 代表例 | CMの狙い | 成功のポイント |

|---|---|---|---|

| 自動車 | トヨタ・ホンダなど | ブランド信頼の継続訴求 | 長期的ブランディング・年次リニューアル |

| 教育 | スタディサプリ・Z会 | 親への信頼形成 | 実績+安心トーン+著名人起用 |

| 飲料 | サントリー・コカ・コーラ | 季節・感情訴求 | 音楽・映像・共感ストーリー |

スタートアップ・中小企業の成功事例

うちみたいな中小でも、テレビCMは“現実路線”でいけますか?

結論、いける。日テレの『スグリー』みたいに、地上波CMをオンラインで発注・運用できる仕組みが出てきた。小ロットや短期集中で始めやすく、デジタル広告に近い“運用型”の考え方で回せるのがポイントだ。

“オンライン完結”って、Web広告っぽい!

その通り。インプレッション(視認機会)を通貨にして取引でき、放送後すぐにレポートで実績を確認できる。中小・スタートアップでも購入しやすい設計だと公表されている。

費用感はどう見れば?

“相場の目安”としてはローカル局スポット15秒が1本あたり数万円〜という公知データがある。最小構成なら制作+数本の放映で30万円前後から始めたケース解説も出ている。まずは小さくテストして、P+C7や指名検索・アクセスで反応を見てから拡張するのがセオリーだ。

“テレビ→検索”の流れって実際に起きます?

起きる。放映後に指名検索が大きく伸びた公開事例がある(※エン・ジャパン×ノバセル)。“テレビで話題化→Webで確認”の行動は、規模を問わず再現しやすい。

出典:Marke Zin https://markezine.jp/article/detail/40037?utm

じゃあ、私たちの一歩目は?

①狙うエリアと期間を絞る(ローカル×短期集中)

②受け皿(LP/問い合わせ)を整備

③スグリー等で小さく運用開始→ダッシュボードで反応確認

の三段構えだ。

“買って流して終わり”じゃなく、“見て直す”が中小の勝ち筋。

運用型テレビCMの最新動向

さっき“運用型テレビCM”って言葉が出ましたけど、それって、具体的にはどういう仕組みなんですか?

いい質問だ。

今までは“テレビCM=枠を買って流すだけ”だったが、

最近は出して終わりじゃなく、“結果を見ながら調整できる”運用型が広がっている。

その代表格が、日テレの『スグリー(SUGREE)』だ。

テレビが“運用型”ってどういうことなんですか?

従来は“枠を買って流すだけ”だったが、

スグリーではPRP(個人視聴率)+C7(タイムシフト視聴)などのデータを活用して、“放映効果を分析しながら次回の枠を最適化”できる。

つまり、テレビCMもPDCAで回せる時代になったということだ。

なるほど!テレビも数字を見ながら改善できるんですね。

それだけじゃない。

スグリーはオンライン申込・最短5営業日で放映開始できるスピード感が特長だ。

通常のテレビCMより準備期間が短く、小規模・短期集中の出稿でも成果を見ながら調整できる。

まさに“テレビ×Webのハイブリッド運用”だな。

つまり、“テレビ=大がかりで時間がかかる”というイメージが変わるってことですね!

そう!しかも、放映結果をダッシュボードで可視化して、放映直後のWebアクセス数や検索数の変化も確認できる。

このデータを活用すれば、テレビとデジタルを連携した効果測定もできるんだ。

これなら中小企業でも試せそう!

“まず2週間だけ”っていう運用ができるのは心強いですね。

まさにそれが“スグリー”の狙いだ!

大手の広告主だけでなく、初めてテレビに挑戦する企業でも“少額・短期間”から始められる。

運用型テレビCMは“ハードルを下げる”時代に入ったんだ。

日テレ「スグリー」の主な特長

| 項目 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 出稿スピード | 最短5営業日で放映開始 | 急なキャンペーン対応が可能 |

| 出稿単位 | 小ロット・短期集中 | 中小企業でも試験的出稿がしやすい |

| 効果測定 | P+C7、Web反応データを可視化 | PDCA運用が可能 |

| 主な用途 | 試験キャンペーン・エリア限定放映 | テストマーケティング・Web連動施策 |

この章のポイント

- 「スグリー」は日テレが提供する運用型テレビCMで、従来のCMを“データドリブン化”する仕組み。

- P+C7+Web分析で成果を可視化し、次回の出稿に活かせる。

- 短期・少額・スピード対応により、中小企業や新規広告主にも門戸が開かれた。

- テレビ広告は今、“固定メディア”から“運用メディア”へ進化している。

テレビCM時代の次世代マーケティング戦略(まとめ)

テレビCMは「感性×データ」で進化した

最初は“テレビCMなんてウチには関係ない”って思ってましたけど……

話を聞いてるうちに、“いまのテレビってデジタル広告みたいに使える”って分かってきました。

そうだな。

テレビCMは“映像で心を動かす”という原点はそのままに、

P+C7データやAI分析で“見られ方”を科学できる時代になった。

つまり、“感性”と“データ”の両輪で走る広告になったんだ。

つまり、昔の“感覚勝負”じゃなく、“運用で育てるテレビ”なんですね。

その通り。

特に日テレの『スグリー』のように、地上波CMでもオンラインで出稿→効果確認→改善ができる。

これからは、中小企業こそ“データで動かすテレビCM”に挑戦する時代だ。

テレビ×Webが生む「相乗効果の設計図」

でも、テレビとWebを両方やるって難しくないですか?

難しく聞こえるけど、やることはシンプルだ。

“テレビで気づかせて、Webで答える”だけ。

テレビは記憶と信頼を作るメディア、

Webは行動を促すメディア。

この2つをつなげれば、認知から購買までの最短ルートができる。

たとえば“CMを見たあとに検索→公式LP→問い合わせ”みたいな流れですね。

その通り。

そして最近では、放映直後のアクセス増やSNS投稿数を可視化できるから、

テレビの効果が“感覚”ではなく“データ”で説明できるようになった。

つまり、“経営判断に耐えるテレビ広告”なんだ。

これからの広告宣伝担当者が取るべきアクション

告さん、最後に教えてください。

これからの広告担当は、どんなふうにテレビCMと向き合えばいいですか?

3つだ。

①“目的を数字で言えるようにする”、

②“テレビ×Webの動線を設計する”、

③“効果を測って改善する”。

この3つができれば、広告担当は“出す人”から“運用する人”に進化できる。

“出して終わり”じゃなく、“動かして育てる”ってことですね。

そう。

テレビCMはまだ“マス広告の王様”だ。

だけど今は、王様が“動けるようになった”。

あとは、誰がその力を使いこなすか――それだけだ。

…よし、次の企画会議で“テレビCM”提案してみます!

いいね。その一歩が、ブランドの未来を変えるぞ。